Archivio dell'autore: michele-carretti

Ambiente: la Cop21 di Parigi tra vecchie speranze e nuove illusioni

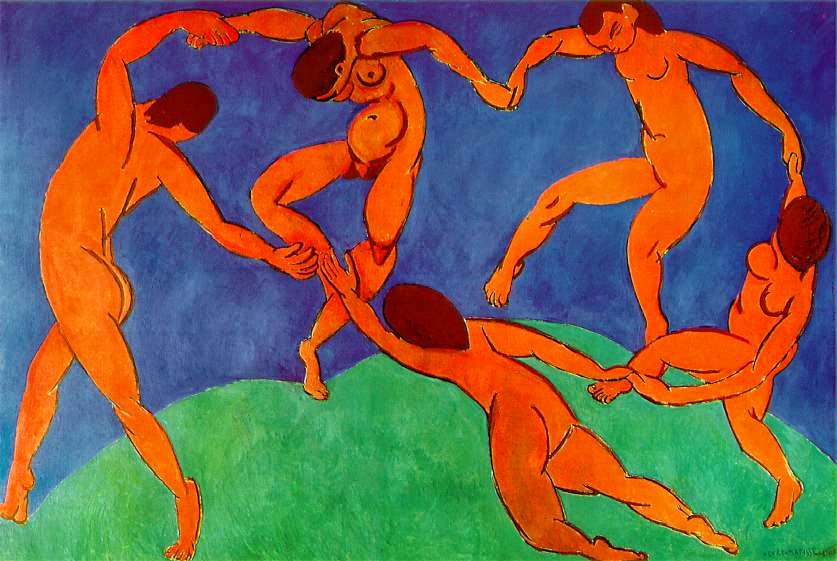

Se serve un’immagine

La diffusione su tutti i media della foto del bimbo siriano morto durante un naufragio e restituito dalle onde su una spiaggia turca sta destando sdegno e sconcerto in tutto il mondo. Sta destando sdegno e sconcerto non solo perché con la sua crudezza rende vivido e palpabile il dramma dell’immigrazione anche a chi lo segue ogni giorno seduto dal divano casa propria, ma soprattutto perché intorno a questa foto si è scatenato un dibattito: se pubblicare o meno un’immagine così forte e terribile. Alcuni giornali hanno deciso di non pubblicarla, ma molti lo hanno fatto. Si è chiesto il rispetto per la morte, un freno ai facili sensazionalismi e se ne è denunciata la strumentalizzazione. Ma tra i pericoli maggiori di tutto questo tam-tam mediatico c’è soprattutto il fatto che, tra qualche giorno, ci saremo già dimenticati del piccolo Aylan e la nostra effimera indignazione “social” svanirà nello stesso modo in cui era sopraggiunta.

Cosa cambia un’immagine? In fondo ogni giorno affogano migranti, e chissà quanti ce ne sono, negli abissi del mare, in attesa di divenire pasto per i pesci. Solo perché questa volta si tratta di un bambino dovremmo indignarci? Un bambino che assomiglia tanto ai nostri (non è nemmeno nero)? Che differenza fa, per esempio, da quei 49 migranti morti asfissiati nella stiva di un barcone lo scorso 15 agosto? O da quei 900 migranti morti perché si è ribaltato il peschereccio sul quale viaggiavano lo scorso 18 aprile? Solo perché non c’è una foto come quella di Aylan non meritano forse la nostra compassione? Una semplice foto, però, questa volta può contribuire a squarciare questo soffocante velo di ipocrisia.

La foto di Aylan serve. La foto di Aylan non è facile sensazionalismo né strumentalizzazione. E la sua rapida diffusione lo dimostra. Una diffusione che è autentica e spontanea. Questa volta non stiamo parlando del piccolo John, il bimbo divenuto simbolo (nel bene e nel male) della campagna di Save the Children, icona del dolore che ci impietosisce all’ora di pranzo. Questa volta la pietà sale dal basso e sconvolge, forse per la sua naturalezza, in modo più incisivo le nostre coscienze. Non si sottovaluti il potere di un’immagine. Sono tanti gli esempi in cui una semplice foto ha cambiato il corso della storia. Si pensi a Kim Puch, la bambina di 9 anni che corre nuda in fuga da un bombardamento al napalm. La foto ha svelato gli orrori della guerra in Vietnam e ha contribuito al ritiro delle truppe Usa. Oppure si pensi alle foto degli ebrei nei campi di concentramento nazisti. Grazie ad esse sappiamo della Shoah ed ogni 27 gennaio celebriamo la giornata della Memoria.

Purtroppo non si possono comprendere appieno le tragedie fin quando non le si vivono. La lontananza, sia in termini di spazio che di esperienze, contribuisce ad aumentare il distacco dalle situazioni reali. I nostri nonni che hanno vissuto sulla pelle il dramma dell’immigrazione perché costretti a emigrare loro stessi, difficilmente proveranno odio o anche solo indifferenza verso i nuovi migranti. E per noi che fortunatamente non sfuggiamo da povertà o guerre un’immagine può facilmente ricongiungerci alla realtà. Forse potrà non bastare. Non sono solo le nostre coscienze doversi smuovere, ma anche e soprattutto quelle dei governi che chiudono le frontiere e che rifiutano soluzioni condivise all’emergenza. Checché se ne dica la foto di Ayalan ha già fatto la storia. Non l’ha ancora cambiata però.

Evviva le bufale su Internet!

È degli ultimi tempi una curiosa e interessante sortita del famoso semiologo, filosofo e scrittore Umberto Eco il quale si è scagliato contro la pericolosa e apparentemente inarrestabile diffusione di bufale online. La soluzione proposta dall’intellettuale torinese per fronteggiare questo fenomeno è però ingenuamente semplice: affidare alla stampa responsabile il compito di sbugiardare le notizie false. È immediatamente comprensibile perché questa idea non può essere una soluzione: il numero di persone che legge i giornali è enormemente inferiore rispetto a quello che di solito reperisce informazioni online e proprio chi legge i giornali è comunemente un pubblico più consapevole, più edotto e dunque meno permeabile alle bufale. Sarebbe perciò un servizio fondamentalmente inutile perché non indirizzato a chi delle bufale ne è vittima.

Il punto è che ancora ci sfuggono i contorni del fenomeno della diffusione virale di contenuti falsi. Vediamo perché. Primo, le bufale esistevano già prima di Internet e non è detto che con il web si diffondano più facilmente. Semmai proprio grazie al web è più facile individuarle, condannarle e forse anche fermarle. Inoltre, tra mondo reale e mondo virtuale sostanzialmente non cambiano i soggetti che ne sono preda: il solo fatto di informarsi su Internet non ci rende tutti a rischio contagio; una buona cultura e una buona istruzione dovrebbero bastare a garantirci l’immunità.

Secondo, quando parliamo di bufale online forse non ci è ancora chiaro di cosa stiamo parlando. La maggior parte dei siti Internet che diffondono bufale hanno intento meramente satirico. L’esempio migliore e di maggior successo è sicuramente quello di Lercio.it, una miniera di notizie grottesche ed esilaranti costruite intorno a scenari veri o verosimili. Il sito non vuole celare la natura falsa ed improbabile della notizia, anzi a tratti sembra anche volersi smascherare; ma questo non basta ad evitare che numerose persone prendano sul serio queste notizie.

La satira poi, unita alla capacità dei social network di verificare l’impatto di una bufala sulla comunità virtuale, genera il fenomeno del trolling. Con questo termine si vuole indicare l’azione pungente e provocatoria con la quale la notizia inventata viene posta di fronte un pubblico non in grado di recepirne la natura fasulla e ironica. È forse proprio questo il motore che alimenta la diffusione delle bufale online e il proliferare di siti che creano questi contenuti: la netta separazione tra chi è in grado di riconoscere una notizia falsa e chi invece abbocca. Se si fa parte degli uni non si può far parte degli altri: insomma, o credi a tante delle bufale che girano su Internet, o non ne credi a nessuna.

Purtroppo, però, non di sola satira sono fatte le bufale. Sulla base delle tantissime persone che non riescono a distinguere una notizia vera da una inventata sono nati numerosi siti che sfruttano creduloneria e ignoranza a fini di lucro. E lo fanno su temi delicati e controversi come immigrazione e zingari. Qui non si tratta di motivazioni politiche o razziali: la creazione di tali contenuti è prettamente business (il numero di click sulla pagina infatti fa aumentare i guadagni). La successiva disseminazione, invece, gioca su xenofobie e intolleranze dell’utente-italiano medio.

La diffusione e la condivisione di bufale online è un indicatore importante per capire quanto una società sia culturalmente arretrata. Con tutti i pericoli che ne derivano. Le persone che credono alle burle di Internet sono, infatti, le stesse che periodicamente (e democraticamente) sono chiamate alle urne. Ed il passo tra credere ad una bufala online e credere ad una sparata fatta da un politico in campagna elettorale è breve, anzi brevissimo. Grazie alla diffusione virale e virtuale dei contenuti falsi, però, è possibile ricavare le dimensioni di questo fenomeno e studiarne i possibili rimedi.

Dovremmo guardare a Internet non solo come la causa, ma anche come la soluzione al problema: con l’immensa mole di informazioni reperibili online è un gioco da ragazzi smascherare le notizie false, per chi ha la voglia e l’onestà di farlo. E, una volta sbugiardata la bufala, non c’è soddisfazione migliore nel vedere dipingersi sul volto della persona che ne è stata vittima quel misto di incredulità, vergogna e malcelata rassegnazione che è proprio il motivo per il quale le bufale (la maggior parte di esse) sono messe in giro.

Tsipras è il pollo

Movimento 5 Stelle sei pronto a governare?

Le elezioni amministrative del 31 maggio con i successivi ballottaggi avrebbero dovuto essere appuntamenti elettorali di relativa importanza, senza lasciare troppe conseguenze e dall’esito non determinante per il governo in carica, qualunque esso fosse stato. Solo 7 erano le regioni chiamate al voto (tra cui molte con risultati scontati), e solo i 20 comuni capoluogo, con l’attenzione puntata principalmente su Venezia. Eppure queste elezioni un segnale importante, e forse decisivo, l’hanno dato. Non tanto per l’esito numerico uscito dalle urne quanto per lo scenario politico generale in cui si sono collocate.

Se volessimo incoronare un unico vincitore, questo non potrebbe essere altro che il Movimento 5 Stelle. In realtà la forza politica di Beppe Grillo non ha conquistato nessuna regione e solo in una manciata di comuni è riuscita a far eleggere i suoi candidati (di cui 5 su 5 ai ballottaggi), ma è l’unica che può capitalizzare un risultato che la vede ormai come secondo partito dietro un PD più che indebolito, e con una percentuale che si aggira stabilmente intorno al 20%. Numeri che sono un trampolino di lancio e non un punto di arrivo. Questo perché l’attuale scenario politico vede delle situazioni più che favorevoli al Movimento, con reali possibilità di sbaragliare l’intera concorrenza e affermarsi come prima forza politica.

Primo fra tutti, lo scandalo Mafia Capitale. L’inchiesta della Procura di Roma sta seriamente facendo tremare Palazzo Chigi, e il coinvolgimento del sottosegretario all’Agricoltura Giuseppe Castiglione non ne è che un esempio. Ma la mossa più rischiosa per l’esecutivo potrebbe essere la blindatura del sindaco Ignazio Marino al Campidoglio, dal momento che se le indagini dovessero continuare ad avvicinarsi pericolosamente al primo cittadino romano, lì il governo rischierebbe sicuro. E il Movimento 5 Stelle ne ha approfittato: già si prospetta una candidatura di peso come quella di Alessandro Di Battista al Comune in caso di elezioni anticipate. A Roma, come in tutta Italia, il Movimento si presenta come una forza politica estranea alle logiche di potere predominanti e al marciume corruttivo dilagante, che riguarda sia destra che sinistra. Per il momento.

In più la nuova legge elettorale. Chissà se Matteo Renzi quando preparava l’Italicum, che prevede un vero e proprio ballottaggio se nessuna lista supera il 40%, avrà pensato al Movimento 5 Stelle, che ai ballottaggi ha la innata abilità di ribaltare i pronostici, come dimostrano le ultime comunali, ma come hanno dimostrato soprattutto i casi di Parma nel 2012 e di Livorno lo scorso anno.

Tutti si affannano a trovare il Podemos o la Syriza italiana, ovvero quel movimento di rottura con la tradizionale classe politica, in grado di portare cambiamento e rinnovamento. In realtà quel movimento in Italia già c’è, anche da prima dei succitati, ed è il Movimento 5 Stelle. Non sarà di sinistra, anche se qualche punto in comune lo si ritrova (vedi la battaglia per il reddito di cittadinanza). A ognuno il suo, dunque. Syriza è andata al governo in Grecia lo scorso gennaio e Podemos potrebbe fare la stessa cosa in Spagna a fine anno. Non resta che il Movimento 5 Stelle in Italia. Le condizioni ci sono tutte, le elezioni non ancora, ma per quelle non c’è problema: potrebbero arrivare da un momento all’altro.

Pensioni, perché si tratta di una questione di decenza

La sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il blocco degli adeguamenti Istat per le pensioni superiori a 1500 euro non solo trafigge in modo inaspettato i piani del governo su conti pubblici e speranze di ripresa economica. In qualche modo apre anche uno squarcio su un tema troppe volte affrontato a senso unico nel dibattito politico e sociale dai media e dalle istituzioni. Da che mondo è mondo, e da che previdenza è previdenza, ci siamo sempre preoccupati di una sola cosa: le pensioni troppo basse. Giustissimo. Sono tanti gli anziani che vivono con miseri assegni, e che spesso non riescono nemmeno a provvedere ai bisogni vitali più essenziali. Ma purtroppo non ci siamo mai concentrati su un altro aspetto della questione, forse causa ed effetto di questo problema: le pensioni troppo alte.

Aldilà dei ricchissimi vitalizi dei politici, vergogna italiana in Europa, e delle famigerate “pensioni d’oro” (per le quali la sacrosanta battaglia sì si fa ma ancora senza veri risultati), quello che veramente pesa sul sistema previdenziale italiano è quella percentuale di pensioni medio-alte (sopra i 3.000 euro al mese) che costano allo stato ben 45 miliardi. Si tratta di un 5% dei pensionati che assorbe il 17% della spesa previdenziale. Questa minoranza rumorosa è partita subito all’assalto una volta appreso della sentenza della Corte Costituzionale e ha levato subito gli scudi non appena il governo ha ipotizzato un bonus che escludesse le pensioni più alte. Il tutto con il sostegno di sindacati e associazioni dei consumatori, che magari nello stesso momento in cui minacciavano ricorsi, class actions e roboanti proteste, si dimenticavano di quella metà di pensionati italiani che non arrivano a percepire mille euro al mese, oppure di tutti quei giovani, pure disoccupati, che una pensione chissà se la vedranno.

Fare una battaglia per delle pensioni che superano nettamente ciò che un giovane italiano altamente formato normalmente percepisce, è un atto notevolmente indecente oltre che ingiusto. E ha ragione il sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti quando sostiene che è «immorale rimborsare tutti». Per carità, di certo i pensionati non hanno rubato niente a nessuno e sicuramente quei soldi sono stati il frutto di duri anni di lavoro e numerosi sacrifici. Ma dobbiamo chiederci se siamo disposti ad accettare una situazione in cui pensionati che ricevono trattamenti più che dignitosi devono avere il diritto di alzare le barricate per qualche centinaio di euro in più, mentre centinaia di migliaia di giovani devono stare in silenzio in attesa di un vero lavoro che possa dar loro la minima soddisfazione di versare qualcosa all’Inps. Ciò che si chiede non è solidarietà intergenerazionale, né compassione: è puro e semplice decoro. Ma a quanto pare da un po’ di tempo a questa parte in Italia sembra un concetto del tutto sconosciuto.

Capire i No Expo

Bene, ora che tutti ci siamo indignati per gli scontri e le devastazioni, ora che ci siamo adirati contro i soliti black bloc e ora che abbiamo condannato questi «quattro teppistelli figli di papà» forse è arrivato il momento di fare alcune riflessioni non solo su cosa è successo, ma soprattutto sul perché. Prima di tutti i danni causati alla città e ai cittadini, la cosa che può sembrare più assurda è proprio contestare l’Esposizione Universale. Forse è questo che più sconvolge l’opinione pubblica. Di scontri, di manifestazioni di protesta ormai ne sappiamo abbastanza. Ma contestare una manifestazione di prestigio internazionale, con un tema nobile come quello del cibo, proprio è un’azione che non è comprensibile. Di Esposizioni Universali se ne fanno da tantissimo tempo e se ne continuano a fare senza troppi intoppi più o meno ogni due anni in giro per i mondo. E queste sono grandi occasioni in cui il meglio della scienza e della tecnologia vengono presentate al mondo, dove si da una grande accelerata al progresso dell’umanità. E quindi perché mai protestare? Forse Milano è un caso particolare.

È chiaro, comunque, che nessuno è contro la manifestazione in sé. L’Expo non è altro che una grande fiera di paese dove ogni espositore mette in mostra il meglio che ha da offrire. Ed è difficile essere contro una gran bella fiera di paese. Il no all’Expo deriva, invece, da un movimento molto più ampio, da un “No” contro un certo ordine socio-economico globalizzato di cui l’Expo non ne è che una manifestazione. È vero che è difficile essere contro una bella fiera di paese, ma qualcuno potrebbe non essere pienamente contento di una fiera dove l’organizzazione non viene retribuita, dove le grandi opere realizzate vanno sempre a favore dei i soliti noti e dove a finanziare i progetti ci sono aziende che producono a danno di salute e ambiente. Ecco, a questo punto già è più difficile essere entusiasti di un evento del genere.

Sarebbe lecito però obiettare: ci sono modi e modi di protestare. Certamente. Come di recente siamo abituati a vedere (da Genova in poi), nel grande movimento di protesta “no global“, formazioni perlopiù pacifiche si mescolano con formazioni violente, di matrice anarchica (i cosiddetti black bloc). Di queste ultime si potrebbe dire che non sono animate solo dal gusto della devastazione e dello scontro, ma che affondano le loro radici in un’azione politica ben determinata: quella di Proudhon e Bakunin per intenderci. Ma forse così si finisce per sopravvalutare dei violenti che vedono tra le loro fila anche dei pirla qualsiasi. Inoltre è difficile capire dove questi anarchici vogliano arrivare: sfasciare la vetrina di qualche banca non scatenerà di certo la rivoluzione del proletariato e approfittare di eventi isolati e sporadici, seppur di grande richiamo, alla fine sembra più somigliare al casino che fa una scolaresca in gita scolastica che ad una vera azione politica.

Il guaio del movimento No Expo, del vero movimento che voleva denunciare pericoli e contraddizioni dell’Esposizione milanese, è che non è riuscito a comunicare per bene il suo messaggio, mettendosi troppe volte di traverso ad una manifestazione che pure qualche aspetto positivo, almeno negli intenti, ce l’ha (vedi il coinvolgimento della Società Civile o l’impegno per il diritto al cibo presente nella Carta di Milano). Il tema dell’alimentazione è allo stesso tempo condanna e salvezza dell’Esposizione Universale: se da una parte ci sono a sponsorizzare l’evento le multinazionali che distruggono ambiente e salute umana, simbolo e causa di un mondo consumistico e insostenibile, dall’altra l’obiettivo “Nutrire il pianeta” è quantomai una delle più importanti sfide dei governi di tutto il mondo. Poteva essere l’ennesima esposizione di oggetti ad uso e consumo dei paesi ad economia avanzata. Potrebbe invece essere qualcos’altro. Non lasciamoci sfuggire questa occasione.

L’austerità che batte l’austerità: ecco la «sharing economy»

Sarà perché viviamo in un periodo di ristrettezze economiche, sarà perché il web 2.0 rende più facile le interazioni tra individui, e mettiamoci pure perché certi fenomeni vivono momenti di particolare tendenza. Da alcuni anni ormai la cosiddetta sharing economy sta conoscendo un vero e proprio boom. È impossibile non accorgersene: da “blablacar”, a “Uber”, al “coachsurfing” fino a “Airbnb”, ognuno di noi, seppur non essendone stato direttamente fruitore, ha almeno sentito parlare di questi servizi.

Perché la nostra è una generazione di stagisti

Le difficoltà del mondo del lavoro italiano sono ormai risapute e dibattute da tempo e dappertutto. Si parla di licenziamenti, di delocalizzazioni, di art. 18 cancellato e di disoccupazione dilagante. Ma ci sono storie che in pochi raccontano e situazioni che non solo la politica ma anche i sindacati sembrano ignorare. Sono le storie degli attuali ventenni italiani, la maggior parte dei quali un lavoro non ce l’ha, o se ce l’ha non è un vero lavoro. Essi sono gli stagisti, un popolo di centinaia di migliaia di ragazzi, spesso altamente formati, che terminati gli studi non trova altra porta d’accesso al mondo del lavoro se non quella dello stage.

Ma cos’è lo stage? Da dove viene? E perché va così tanto di moda? Lo stage non è un contratto di lavoro. Esso è semplicemente un «periodo di orientamento al lavoro e di formazione» come previsto nelle «Linee-guida in materia di tirocini» elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2013. Secondo la norma, lo stagista sarebbe un semplice ospite nell’azienda dove ha sede lo stage e sarebbe il soggetto che in questo rapporto trae il massimo vantaggio. Ma la realtà purtroppo non è questa. Nella maggior parte dei casi, infatti, lo stage si trasforma in un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato dove allo stagista vengono assegnati compiti del tutto simili a quelli svolti da un normale dipendente a contratto della stessa azienda.

Ma il vero problema non sono i datori di lavoro che non rispettano la legge. Il vero problema è stata l’introduzione di un simile strumento. Lo stage non ha praticamente nessun senso. Se introdotto davvero per poter orientare i giovani nel mondo del lavoro, ciò deve avvenire all’interno del percorso di studi e non fino a 12 mesi dalla laurea, come attualmente previsto. In questo modo il neolaureato appena uscito dall’Università saprà già cosa fare. Se, invece, si tratta di un periodo di formazione volto all’inserimento in azienda, questo istituto già esiste e si chiama apprendistato. Se, infine, si tratta molto più banalmente di un periodo di prova al quale l’azienda sottopone la risorsa al fine di valutare se meritevole di continuare il rapporto lavorativo, esiste anche questo, e si chiama patto di prova.

Come visto, le alternative ci sono, e garantiscono un minimo di tutele anche a chi sia affaccia al mondo del lavoro. Con lo stage, invece, si allontanano i nuovi lavoratori da diritti acquisiti, di cui invece beneficiano gli attuali occupati, e si compie uno dei più grandi furti generazionali mai avuti prima. Alle imprese lo stage costa quasi zero mentre al dipendente costa la privazione di un reale stipendio basato sulle ore lavorate, ferie, permessi e ammortizzatori sociali. Si torna praticamente all’Ottocento: la nostra storia pare quella di un un novello «Oliver Twist».

Come mai è potuto succedere tutto questo? Lo stage ha visto la sua prima comparsa negli anni ’80, nel pieno dell’ebbrezza liberista e deregolamentatrice targata Reagan-Thatcher. Da quel momento in poi l’intero mercato del lavoro e l’intera economia mondiale sono cambiati. L’ondata di globalizzazione degli anni 2000, poi, ha contribuito ad acuire il fenomeno. Il modello che si è imposto è quello che privilegia il mercato e ignora i diritti delle persone. E la situazione attuale di precariato per migliaia di giovani non ne è che un naturale sviluppo. Tutti purtroppo sono rimasti a guardare, dalla politica, che si è ritirata sotto il forte peso del mondo imprenditoriale, ai sindacati, organizzazioni impolverate e autoreferenziali che hanno preferito difendere i lavoratori presenti e disinteressarsi totalmente di quelli futuri. Il problema è che la situazione attuale non è sostenibile. L’economia non può reggere all’infinito su una occupazione precaria e i sindacati se continuano così non avranno più nessuno da difendere. Per il momento a pagarne i conti sono gli attuali ventenni. Una storia triste e ingiusta. Ma che fortunatamente non è ancora finita.